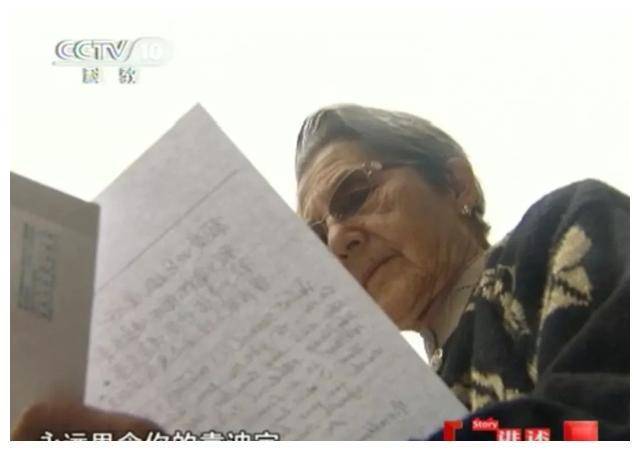

2010年9月18日,在厦门高崎机场的到达大厅中,一位名叫袁迪宝的82岁老人手捧着由55朵玫瑰组成的花束配资带你炒股,不断盯着大厅内不断跳动的电子屏幕,等待着一趟来自法国的国际航班。

当袁迪宝的儿媳欧阳鹭英陪伴着“丹妮妈妈”走出机场出口时,李丹妮脸上也情不自禁的流露出一丝羞涩,不住地向欧阳鹭英询问着:

“见到他后,我第一句话该说些什么呢?”

当李丹妮还在心里思索着用哪一句话跟袁迪宝打招呼时,李丹妮欧阳鹭英的搀扶下,已经来到了袁迪宝身边,两位半个多世纪没有通过音讯的老人,眼神就这样猝不及防的交汇在了一起。

直到两人相拥在一起时,李丹妮才明白,心中先前设计好的那些开场词在实打实的身体接触前,是那样的苍白无力。

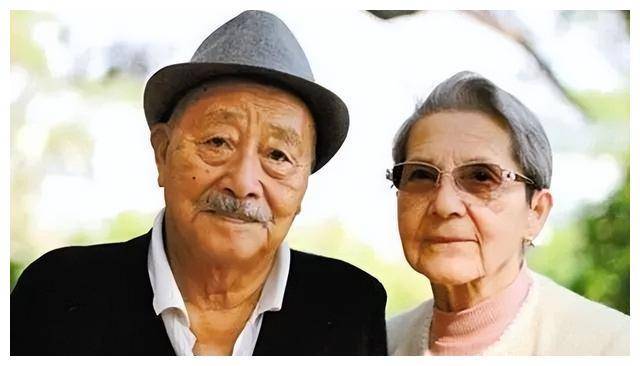

一个星期后,打扮一新的袁迪宝跟李丹妮手挽着手来到了厦门市民政局,准备领取一张已经迟到了55年的结婚证。

对于已经耄耋之年的两位老人来说,他们往后余生中的每一秒,都如同金子般珍贵。

婚礼上的袁迪宝特意换上了一身挺括的西装,而李丹妮也遵循西方传统穿上了一袭雪白的婚纱,脖颈上戴着的那串白色珍珠项链,则在李丹妮身上氤氲出了几分东方女性的温婉与从容。

新郎新娘喝完交杯酒后,儿媳欧阳鹭英也满怀激动的发表了一番致辞:

“我们也感叹,(这段感情)真的是神的奇迹,不是人的作为!”

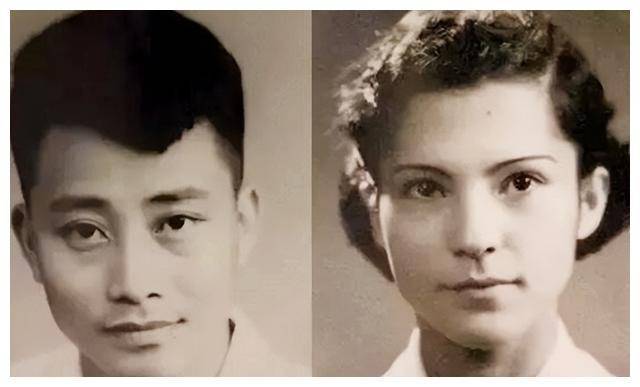

1953年秋天,袁迪宝风尘仆仆的从厦门老家赶到了浙江杭州,成为了浙江医学院的一名大一新生。对于当年的大学生来说,他们需要掌握的第二外语大多是俄语,而袁迪宝也在他入学后的第一节俄语课上,见到了他的俄语老师李丹妮。

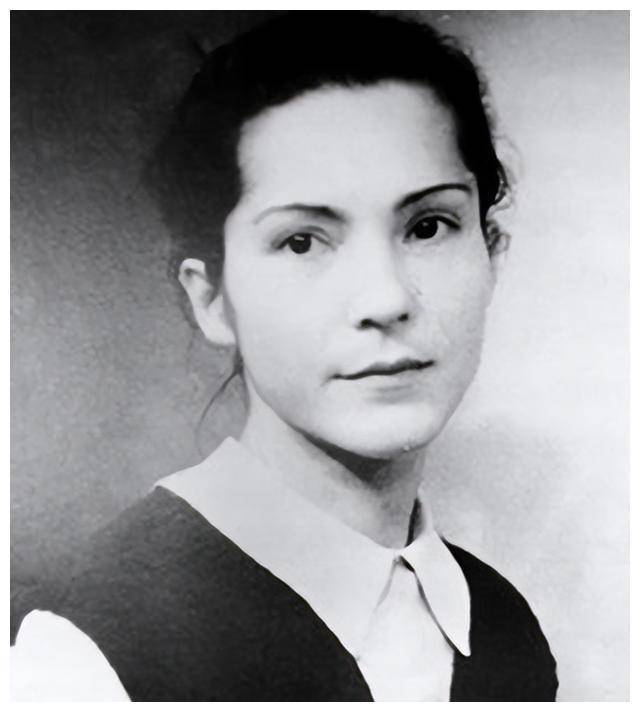

作为一个中法混血儿,李丹妮在语言学习上有着天然的优势,在年纪尚小时便精通中、俄、法、英等多种语言。

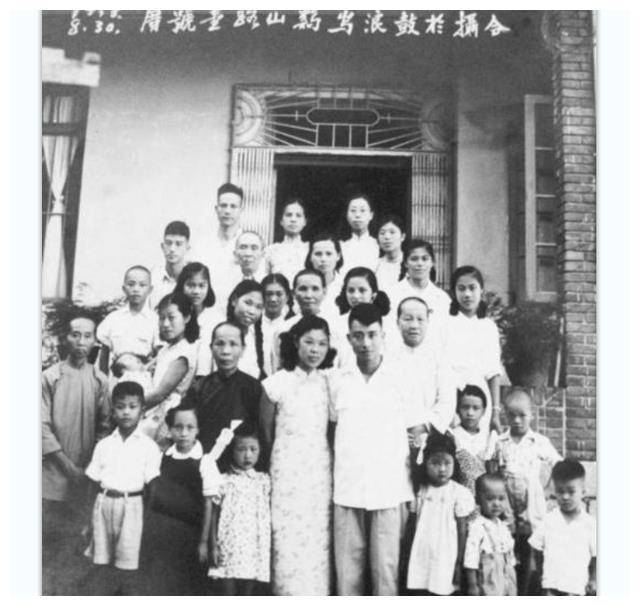

李丹妮父亲名叫李树化,是我国第一代钢琴家和音乐教育家,在那个战火纷飞的年代中,李树化一直在各大高校中教授音乐,用乐曲抚慰着人们受伤的心灵。李树化在广州梅州念中学时,与后来的国画大师林风眠结为了挚友。

当林风眠受朋友邀请一起去法国留学时,林风眠当即决定与李树化同行。在法国国立里昂大学学习音乐的这段日子里,李树化遇见了一位名叫珍妮的法国姑娘。

婚后的两人也迅速拥有了爱的结晶,由于这个孩子是一个混血宝宝,因此她便拥有了一中一西两个名字,李尘生跟李丹妮。当李丹妮只是个牙牙学语的孩童时,林风眠见这个小姑娘冰雪可爱,便认下了李丹妮做他的义女。

当李丹妮长成了半大姑娘时,李树化接受学校安排被从北京调到杭州,成为了西湖艺专音乐系的一名教授。

1950年时,23岁的李丹妮从浙江大学外文系毕业,由于李丹妮精通多种语言,她很快便被浙江医学院聘为外语教授。

李丹妮就这样追随着父亲的脚步,站上了大学中的三尺讲台。由于当时恰逢新中国刚刚成立,新招收来的大学生们大都是在家中私塾中开蒙,他们的入学年龄也是参差不齐。

李丹妮虽然是这批学生们的外语老师,但她的年龄却比自己的学生们大不了多少,甚至有学生的年龄大过老师,也是毫不稀奇。或许是冥冥之中自有天意,李丹妮在迈进这个新班级时,一眼便看到了正坐在窗边的袁迪宝。

跟旁边吵吵闹闹的学生比起来,沉默寡言的袁迪宝显得沉稳而睿智,他那乌黑漆亮的瞳仁中仿佛藏着说不完的话:

“如果我讲的很清楚或者讲得可以听,他听懂了我马上从他的眼睛里就可以看到。所以我每次就是找他的眼睛!”

另一边的袁迪宝,也在潜移默化中被这位活泼开朗的女老师深深吸引住了,尽管俄文很难,但袁迪宝还是用心记好每一个单词,学好每一组语法。

在日复一日的学习中,身为俄文课代表的袁迪宝在最后的年级大考中,不出意外的考了第一名。

尽管在学校的规定中,袁迪宝只需要学一门外语即可,但在李丹妮的影响下,袁迪宝又对英语产生了兴趣。

每到两人都有空时,袁迪宝便会带着一本厚厚的英语课本来到李丹妮家,两人从西方的莎士比亚谈到东方的关汉卿,袁迪宝在惊讶于李丹妮涉猎广泛的同时,不禁再一次被李丹妮广博学识所深深折服。

在不经意间,两人之间的感情也愈发深厚,渐渐从师生关系发展为了情侣关系。对于热恋期的男女来说,杭州向来是一个约会的好去处,袁迪宝跟李丹妮两人一起走过了烟柳画桥的苏堤,欣赏了西湖断桥上的残雪。

约会时的李丹妮幻想着两人的为人,她也时常在心中感叹,自己能在一生中年华最美的时刻,可以遇见一个像袁迪宝这样心意相通的爱人:

“我们两个就像是一个人,(当面对一件事时)我们的反应都是一样的!”

经过一番慎重考虑后,李丹妮甚至把袁迪宝带到了自己父母身边。李家父母在看过袁迪宝的长相、为人后,也是对这个小伙子满意的不得了。李丹妮见父母跟袁迪宝相处的如此愉快,也终于把悬着的一颗心给放到了肚里。

光阴似箭,岁月如梭,当袁迪宝在大学中学习了两年后,浙江医学院突然面临合并重组,而袁迪宝所在的卫生系,也即将被并入到成都华西医学院。

听到这个消息后,李丹妮心中突然涌起了一阵不好的预感,她害怕自己跟袁迪宝的这次分别,会让他们像神话传说中的牛郎织女一样,失去再次见面的机会。

就在李丹妮忧心忡忡着时,袁迪宝也带着一脸愁容来到了李丹妮身边。但袁迪宝的反应,那些临别时的话语,却让李丹妮愈发笃定,袁迪宝最近的情绪之所以如此消沉,似乎不全是因为浙江医学院要迁校的缘故。

还没等李丹妮继续追问下去,袁迪宝就主动对着李丹妮敞开了心扉,原来袁迪宝在来浙江上学前,他福建老家的家人就已经为他定下了一门亲事。

尽管袁迪宝与他名分上的妻子黄秀雪并没有过深入的精神交流,两人在正式登记领证前也没有见过几面,甚至连对方的兴趣喜好是什么都不知道。

但在父母之命媒妁之言的加持下,袁迪宝跟黄秀雪两人依旧成为了被法律认可的合法夫妻。当袁迪宝来到大学见到李丹妮后,才第一次体会到了什么是恋爱的感觉,在无数次午夜梦回的时候,袁迪宝都在设想,假如当初在那桩婚事上自己可以再努力抗争一把,自己、黄秀雪还有李丹妮三人的命运是不是会被重新写过。

在与李丹妮的相处中,袁迪宝几乎可以断定,自己已经深深爱上了这个美丽的姑娘,但他身上的责任也在不断提醒着他,两人之间终究是有缘无分。不管两人之间的感情是怎样甜蜜,袁迪宝终有一天要告诉李丹妮这个残酷的真相。

如果袁迪宝跟李丹妮两人再心狠一些,他们似乎可以以包办婚姻不作数为由,让袁迪宝跟黄秀雪和平离婚,这样李丹妮就可以毫无束缚的跟袁迪宝走在一起。

但李丹妮跟袁迪宝都是良善之人,李丹妮在听完袁迪宝的诉说后,更是语气坚定的向袁迪宝表示:

“我们必须立刻分手,我的幸福,不会建立在另外一个女人的痛苦上面!”

说完这句话后,李丹妮逃也似的跑回了家中,因为在这个撕心裂肺的时刻,只有家才永远是一个人可以避风的港湾。

对于这段感情的突然结束,李丹妮的心仿佛狠狠地被人给挖掉了一块。

尽管李丹妮在此刻是那样的痛苦,但李丹妮父母在听说了李丹妮的决定后,依旧是坚定地站在了女儿的选择这边。

当一段良缘变成孽缘时,就应该用力把它扼杀在萌芽状态,要是任其发展下去,终究是害人害己!

在一场心照不宣的沉默后,袁迪宝跟李丹妮各自把对对方的爱情尘封在了心底,今后他们可以是师生,可以是亲人,但绝不会是爱人。

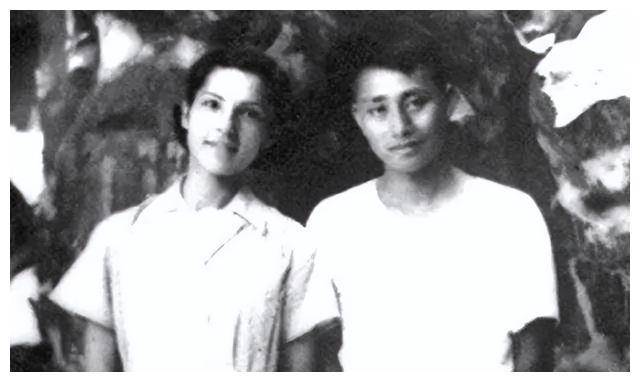

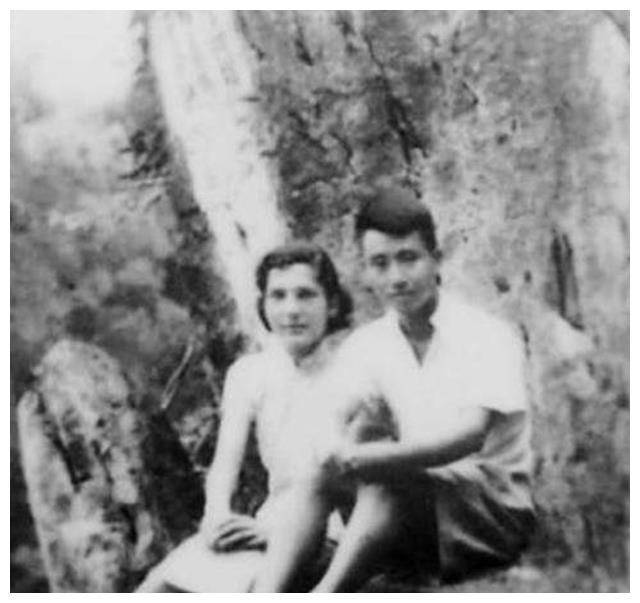

袁迪宝准备去往成都前,他跟李丹妮边散步边来到了西湖十景之一的三潭印月旁,这时候正是盛夏时节,苏堤旁边绿草茵茵,树木也是青翠欲滴,在一片欣欣向荣的美景中,袁迪宝跟李丹妮拍摄了彼此前半生中最后一张合照。

袁迪宝跟李丹妮一前一后,斜倚在了一棵柳树上,两个朝气蓬勃的面孔,就这样被摄像机给定格了下来。

在袁迪宝心中,他可以在爱情上可以做到跟李丹妮分手,两人从此大路朝天各走一边,但他却始终无法将李丹妮从自己心中彻底抹去。

等到袁迪宝离开杭州后,李丹妮独自一人继续在浙江任教,呆在了这个承载着两人爱情记忆的城市。

尽管李丹妮的理智在不停提醒着李丹妮,一定要将两人的感情断个干净,但李丹妮的情感却无法做到将袁迪宝彻底割舍。

李丹妮每一次走在杭州的大街小巷,每一次去西湖欣赏风光,她的心都在止不住的发颤。

就这样,在袁迪宝离开杭州八个月后,李丹妮也终于下定决心,准备离开中国去往法国,回到母亲出生的那个国度。

确定好出发日期后,李丹妮一家又在出行方式上犯了难,尽管坐飞机又快又方便,但李丹妮还是义无反顾的选择了坐船离开。

因为对于李丹妮来说,慢一点的轮船可以让她慢一点离开中国,在慢一点离开这个生养她二十多年的国家的同时,也可以慢一点离开袁迪宝。

当李丹妮站在轮船的甲板上,任凭海风吹拂着她的面颊时,李丹妮的母亲却会错了意,李丹妮母亲害怕李丹妮之所以选择坐轮船离开中国,是因为她想在人不注意时跳海。

在对女儿的担忧下,李丹妮母亲只好将视线牢牢锁在了女儿身上,害怕女儿会在某一个时间点上想不开。

李丹妮身上虽然有着一半的法国人浪漫血统,但她却从不是一个为情生为情死的人。

丹妮知道她忘掉袁迪宝的过程将会漫长而痛苦,但她却依旧尝试着将她对袁迪宝的感情从自己生命中剥离开来,然后再继续坚强而乐观的生活下去。

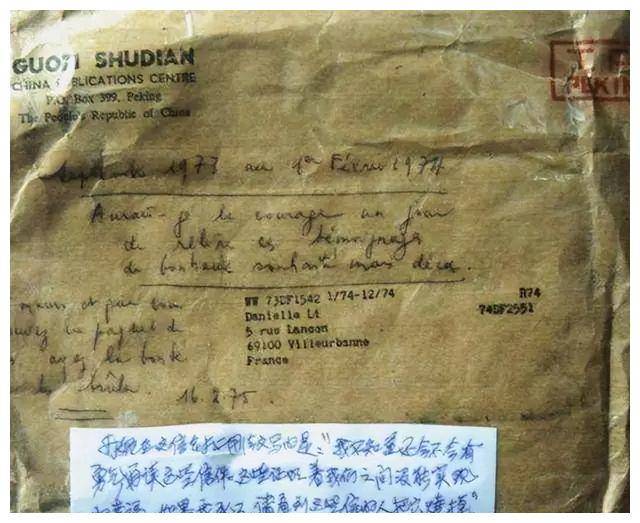

在轮船上的这段日子,李丹妮将那些不能宣之于口的感情化作笔下的文字,一笔一划的写在了信纸上。

每到一个新的港口时,李丹妮就会把写好的信件寄回中国去,袁迪宝也会默契的将回信寄到轮船即将靠岸的下一个港口去。

经历了一个多月的海上颠簸后,李丹妮乘坐的轮船终于在法国的港口靠岸,一份属于李丹妮的崭新人生,也即将重新开始。

但人们常说万事开头难,哪怕李丹妮身上有着一半属于母亲的法国血统,但她刚到法国时的生活也并不容易。

因为当时中法两国尚未建交,李丹妮在国内取得的浙江大学文凭并不被法国承认。

每当李丹妮在法国感到痛苦无助时,她就会给远在千里之外的袁迪宝写信,但李丹妮也渐渐将自己的身份转变为了袁迪宝的一个普通朋友。

当李丹妮在法国的发展逐渐步入正轨时,袁迪宝也从大学毕业被分配到了厦门市的卫生防疫站,与自己的妻子黄秀雪过起了普通夫妻的生活,慢慢承担起了一名丈夫的责任。

当袁迪宝的第一个孩子降生时,袁迪宝想起了他跟李丹妮当初的一个承诺,将自己的大儿子小名取为“尘生”,这个曾经属于李丹妮的中文名字。

李丹妮听说袁迪宝有了自己的孩子后,她也以一名朋友的身份替袁迪宝感到高兴,时不时的把一些当时在中国极其紧俏的奶粉、乳粉、婴幼儿辅食跟衣物寄回国内去。

袁迪宝的妻子黄秀雪也曾问过丈夫,究竟是哪位朋友出手这么阔绰。

但早已将李丹妮默默放在心底袁迪宝也没有将这个秘密戳破,只是告诉妻子,这是自己曾经的一位俄语老师,也是自己的好朋友从法国寄来的。

靠着李丹妮寄来的这些奶粉,袁迪宝的三个孩子也得以在家中生活困顿时,可以补充到营养。

在过去的年代中,李丹妮跟袁迪宝只能通过寄信的方式来沟通交流,但当两人各自因为家庭原因不得不匆匆搬家后,两人之间也彻底断了联系。

两人失去音信的这些年中,李丹妮凭借自身扎实的文学功底跟出色的语言能力,最终在法国读完了博士学位,并成为乐里昂中法大学的秘书长。

在李丹妮的帮助下,有无数法国留学生去往中国深造,也有大量的中国留学生来到法国学习,但李丹妮却再也找不到袁迪宝家的地址。

尽管李丹妮也曾回到中国,来到两人曾经的大学寻找,但最终却是无功而返。

一年又一年的等待中,李丹妮送走了自己的父亲,而在李丹妮母亲生命中最后的日子里,李丹妮母亲不停地询问着李丹妮:

“我跟你爸爸都是很有福气的,你一直陪我们到最后,但你呢,你将来怎么样?”

由于女儿至今没有婚嫁,李丹妮母亲也担心自己离开这个世界后,李丹妮会孤独终老。但李丹妮却是非常乐观,她坚信即便最后父母两人都走了,但他们也依旧会在天上给予自己指引。

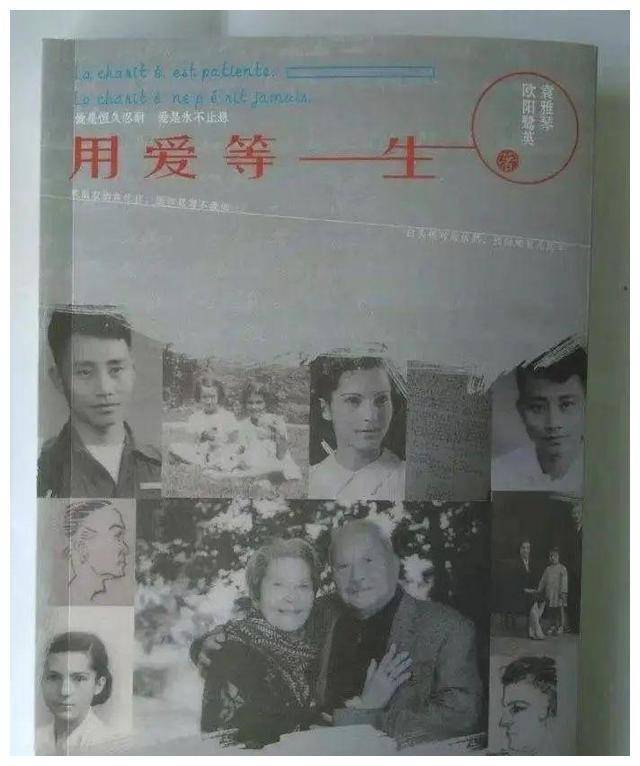

从此,李丹妮将所有的精力都放在了工作上,中法交流协会为了纪念李丹妮在两国交流上做出的贡献,替李丹妮出版了一本传记。

这本传记的封面上,是一只由林风眠先生所画的大雁,看着这只来自中国的鸟儿,李丹妮的思绪也飘到了中国。因为在这个世界上还与她有联系的,只剩下了远在中国的袁迪宝,但她却再也找不到他了!

在悠悠岁月的洗礼下,李丹妮跟袁迪宝两人先后步入耄耋之年。早在1994年时,袁迪宝的妻子便被查出患有癌症,袁迪宝本身就是学医出身,他索性将自己的衣食住行全搬到了妻子的病床前,只为了时时刻刻都能照料好妻子。

但不论袁迪宝怎样努力,黄秀雪终究是没能躲癌细胞的侵蚀,最终离开了这个世界。在痛失发妻后,袁迪宝的人生也仿佛没有了光亮,他开始不注重穿衣打扮,不在乎日常梳洗。

一次当袁迪宝溜达着出门时,衣衫褴褛的袁迪宝甚至被人给当成了叫花子。

而这一切,都被袁迪宝的儿子欧阳鹭英看在眼里、记在心里,当欧阳鹭英跟丈夫出门看电影约会时,欧阳鹭英也会时常考虑,究竟怎样才能让袁迪宝重新燃起对生活的渴望。

当欧阳鹭英跟一个自家表哥的交谈时,她偶然间了解到,袁迪宝在年轻时竟然还有着这样一场轰轰烈烈的爱恋。

于是,欧阳鹭英开始鼓励袁迪宝重新跟李丹妮写信,但袁迪宝在听完儿媳的想法后,却手足无措的像个孩子,因为袁迪宝不知道丹妮是否已经结婚,也不知道丹妮是否还在人世。

在儿媳的不断鼓励下,袁迪宝再一次从笔记本上翻出了那个曾经寄不出信的地址。

尽管袁迪宝的这封信非常简短,从头到尾只有短短几行字:

“亲爱的丹妮,愿上帝祝福你健康长寿。愿上帝保佑你,还是健康长寿!请给我一封信,永远思念你的袁迪宝!”

但就是这样一封短信,袁迪宝前前后后的草稿便打了多次,当信封被贴上邮票交到邮递员手中时,袁迪宝终于长舒了一口气。

在袁迪宝的一声声祈祷中,也许就连天上的神都不愿意这对曾经的爱人永远分离。

当远在法国的李丹妮听到邮递员呼唤她的名字时,李丹妮一眼就看到了邮递员手中的那个大信封,上面写着的字迹,自己这辈子都不会忘记!

在接到这封信前,李丹妮已经为自己的一生做好了规划,当自己年老到再也无法工作时,自己就到修道院里去做一名修女,在修道院中迎接死亡的来临。但这封来自袁迪宝的短信,无异于再次在李丹妮的心中投入了生与爱的火种。

半个月后,厦门的袁迪宝收了丹妮的回信,在看到信纸上那娟秀的字体时,袁迪宝跳跃着惊呼到:

“哎呀,丹妮还活着!”

在这封信中,袁迪宝也拿到了丹妮的电话号码,当袁迪宝颤抖着手将那串数字输到电话中去时,听筒中也传来了丹妮的声音。

或许是因为太过激动,又或者是越洋电话信号不好,袁迪宝一时之间没有听清楚丹妮在说些什么。

还是儿媳欧阳鹭英从公公手中接过了电话,对着电话那头喊了一句:

“丹妮妈妈!”

终生未嫁的李丹妮在听到有人叫自己丹妮妈妈时,心里也顿时暖洋洋的。

经过这次通话后,袁迪宝也在心中下定决心,一定要尽快将丹妮接到自己身边,将曾经那些没有来得及完成的承诺一一补偿给丹妮

:“上帝叫我来认识你,是要我来爱你的!”

当袁迪宝将这一想法告知给自己的三个儿子时,三个儿子也都理解父亲的不易,纷纷表示支持父亲的决定。

2010年9月18日,李丹妮在欧阳鹭英的陪同下,重新回到了袁迪宝身边,这一次,他们之间的关系不再只是亲人和朋友,更是爱人。

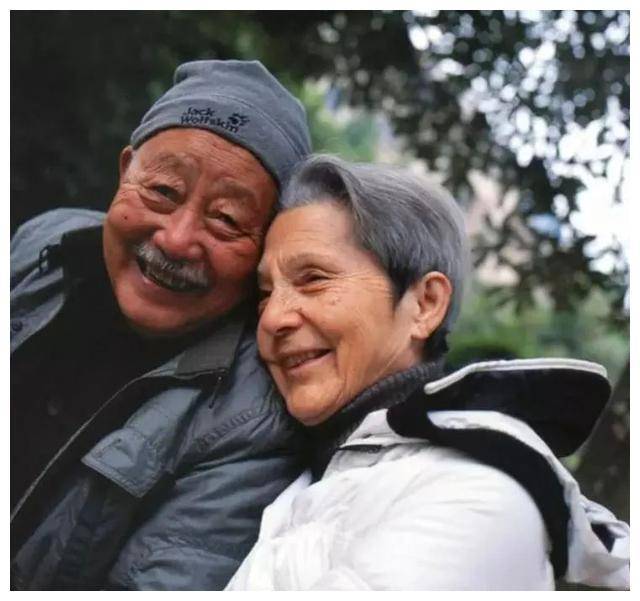

婚后的两位老人,精神焕发的过起了属于他们的二人世界,每天的早晨跟中午,丹妮都会按照传统的法式礼节来亲吻丈夫的面颊。

如果自己的儿子跟儿媳都在的话,丹妮也会跟他们行贴面礼。

尽管两位老人都到了该颐养天年的时候,但袁迪宝跟李丹妮却都不想闲下来。

这时候,两位老人想起了中法交流协会写给李丹妮的那本名为《混血儿》的传记,李丹妮想着,自己应该把它翻译成中文。

每当李丹妮把其中一段译成中文后,袁迪宝就会对这些文字进行二次的润色修改。

尽管两位老人在年轻时没有来得及相知相守,但好在这无常的命运还是为他们安排了一个圆满的结局。

满打满算起来,两人最后真正心心相印的时光只有五年,因为在丹妮老人生命的最后三年中,丹妮因为阿尔兹海默症的缘故,已经渐渐忘掉了周围的人和事,而丹妮始终没有忘记的,也只有袁迪宝一人。

2017年底,袁迪宝老人离世,一年后,李丹妮老人也追随爱人而去。

得成比目何辞死,只羡鸳鸯不羡仙。或许,李丹妮跟袁迪宝之间的爱情,早已跨过了山与海、生与死的距离,这份爱情在时间的磨砺下,已经成为了永恒!

参考资料:

《丹妮和迪宝》纪录片——央视

《袁迪宝和李丹妮:传奇之后》——三联生活周刊

《李丹妮与袁迪宝:远渡重洋来爱你》——新周刊配资带你炒股

文章为作者独立观点,不代表正规配资十大排名_十大合法配资_十大正规配资平台观点